産褥期とは、分娩後から約6〜8週間の期間を指し、妊娠・分娩により変化した母体が、徐々に妊娠前の状態へと回復していく重要な時期です。

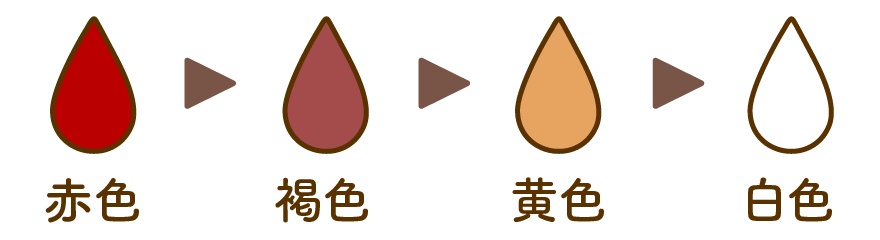

この期間、身体的には子宮の復古、悪露の排出、乳汁分泌の開始など、さまざまな生理的変化がみられます。特に子宮は、分娩直後に約1,000gあった大きさから、産褥6週ごろには元の大きさである約60g程度まで縮小します。また、悪露は産後直後は赤色で、その後褐色→黄色→白色へと変化しながら排出されていきます。

さらに産褥期は、単なる身体の回復期間ではなく、母親としての役割獲得や心理的な適応が求められる大切な移行期でもあります。初めての育児に戸惑いながらも母性が育まれ、赤ちゃんとの愛着形成や育児への自信が芽生えていく時期です。

一方で、睡眠不足や授乳の困難、身体的不調などから不安や抑うつ傾向が現れることもあり、産後うつのリスクにも注意が必要です。

したがって産褥期には、身体的ケアだけでなく、心理的・社会的側面への支援も不可欠です。母親が安心して育児に向き合えるよう、看護師はその回復過程を多角的に捉えた関わりを行う必要があります。