肝臓がんとは、肝臓の細胞が癌になってしまう病気で主に2種類に分類されます。

原発性肝がん

一つ目は、肝臓が直接癌に侵される原発性肝がんです。これは名前の通り肝臓から癌化してしまいます。

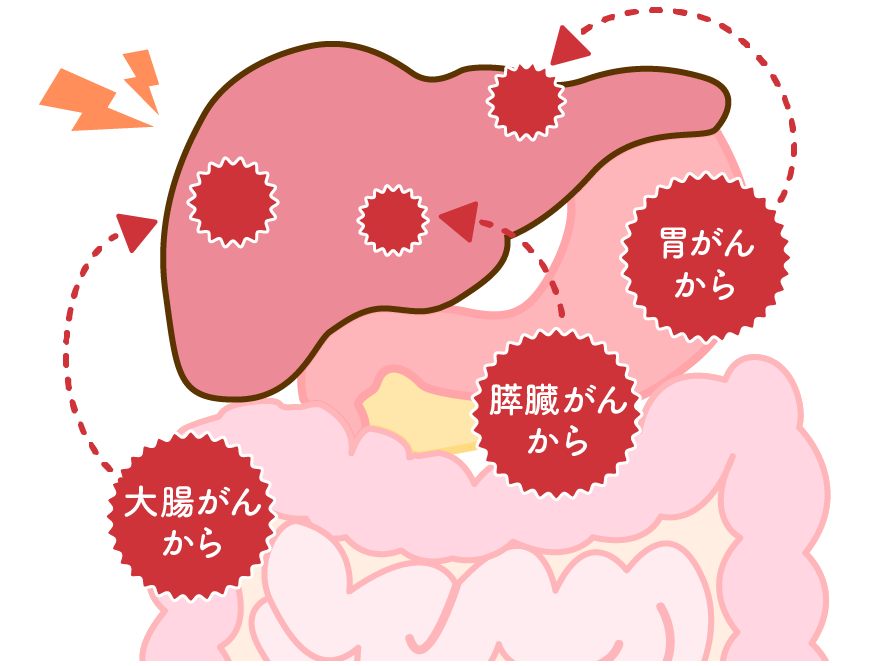

転移性肝がん

二つ目は、他臓器から転移して起こる転移性肝がんです。これは、肺がんや大腸がんなど肝臓以外で発生した癌が血流にのって肝臓へ転移し起こります。

肝臓がんは、B型肝炎やC型肝炎ウイルスに感染している人が肝硬変へと移行し、肝臓がんに至るケースがほとんどです。その他にも、アルコールや肥満などが原因で起こることもあります。検査などをきっかけに肝炎に罹患していると発覚したら、症状があらわれていなくても早めに医療機関を受診することが重要です。

肝臓がんは、主に食欲不振や倦怠感、浮腫になります。肝臓は「沈黙の臓器」といわれるほど、自覚症状に乏しい臓器です。

血液検査などをきっかけに見つかるケースもありますが、採血上肝臓の機能を表す数値もあがっており、上記に示したような症状が出現していた場合にはほとんどが肝臓がんに移行していることが多いです。さらに進行すると、腹部の圧迫感や痛み、腹水などを伴ってきます。

肝臓がんの診断には、血液検査をはじめエコー検査やCT検査、MRI検査をもとに診断されます。画像検査のみでは、良性か悪性かまでは判断できないため、肝臓の腫瘍に直接針を刺して細胞を採取する肝生検を行います。現在のステージ分類が確定したら、治療内容が決定していきます。