認知症とは、通常の日常生活や社会活動が十分に果たせなくなる知的機能の非可逆的低下を特徴とする症候群のことです。加齢に伴う単なる記憶力の低下や忘れやすさとは区別されています。

必ず認められる特徴としては、記憶力、見当識、言語的な疎通機能、要約する能力、学習能力、計算能力などの進行性で非可逆的な喪失となっています。

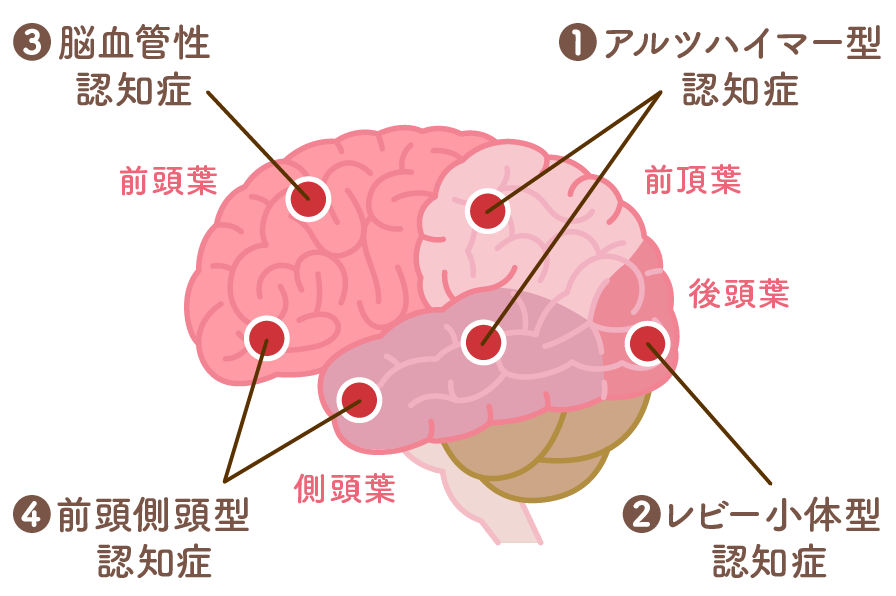

代表的な疾患として、アルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症、脳血管性認知症、前頭側頭型認知症があります。

①アルツハイマー型認知症

脳に特殊なタンパクが蓄積し、記録を司る海馬を中心に、広範囲に萎縮する病態です。中心症状といわれる記憶障害や見当識障害に加え、BPSD(行動・心理症状)といわれる徘徊や興奮、妄想などの症状により周囲とトラブルになることも多くみられます。

②レビー小体型認知症

レビー小体という異常構造物が、脳幹や大脳皮質全体に出現し、認知機能の低下とともに、実際にはないものがみえる幻視や、運動障害が現れ、パーキンソン病との関連が深いとされています。

③脳血管性認知症

脳の血管障害で起こる認知症の総称であり、多くの場合、脳梗塞が原因となっています。まだら認知症とも呼ばれ、梗塞の部位によって症状が異なることが特徴です。

④前頭側頭型認知症

前頭葉と側頭葉前部の神経細胞が編成する疾患群であり、人格変化や反社会的行動が表れることが特徴です。

それぞれ、病態や症状に違いがあり、関連図を作成するためには、その違いを押さえておく必要があります。