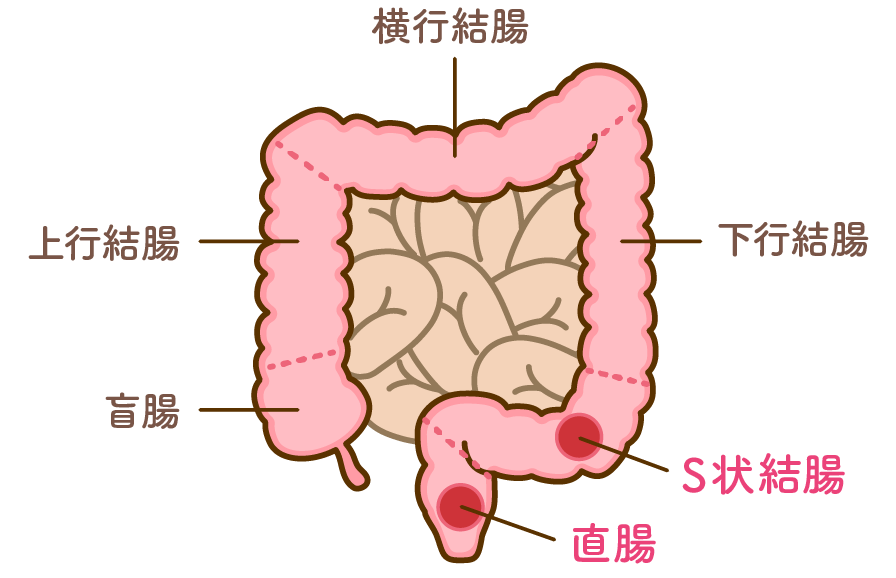

大腸がんとは、大腸の粘膜から発生する悪性腫瘍の総称です。

大腸は結腸と直腸から構成されており、大腸がんは全ての粘膜で発生のリスクがあります。日本人では大腸がんの約70%がS状結腸と直腸に発生しています。また、男女比はやや男性に多く、大腸がんは40代から増加傾向となる疾患です。

大腸がんは良性ポリープの腺腫が大きくなる段階でがん化する場合と、正常な大腸粘膜が直接がん化する場合があります。また、潰瘍性大腸炎やクローン病の既往も発症リスクが高いです。

発症しやすい生活習慣の要因として、高脂肪や低繊維の食事、アルコールの多量摂取、喫煙、運動不足などが挙げられます。

大腸がんの早期のものは無症状のことが多く、進行すると以下の症状が出現します。

- ・血便・下血

- ・排便習慣の変化(便秘・下痢)

- ・便が細くなる(狭小化)

- ・体重減少

- ・食欲低下

- ・腹痛

- ・腹部膨満感

①腹膜播種

大腸粘膜から大腸壁まで広がり、腹腔内にがん細胞が散らばる。

②リンパ節転移

大腸壁の中を流れるリンパ液に乗ってリンパ節に辿り着き、増殖する。

③血行転移

血液により他の臓器に転移する。好発部位は肝臓・肺が多く、骨や脳など全身に転移することもある。

大腸がんの進行度は病期(ステージ)で表されます。病期はがん実質の大きさではなく、大腸壁への深達度や浸潤の程度、転移の有無で決まり、以下の通りステージ0~Ⅳの5段階に分類されます。

| 0 | 大腸粘膜内に留まるもの。 |

|---|---|

| Ⅰ | 固有筋層までに留まるもの。 |

| Ⅱ | 固有筋層を超えて浸潤するもの。 |

| Ⅲ | 深さに関わらずリンパ節への転移を認めるもの。 |

| Ⅳ | 深さやリンパ節転移に関わらず、多臓器への転移を認めるもの。 |

一般的に大腸の粘膜や粘膜下層に留まるものを「早期大腸がん」、固有筋層よりも深い層に達している場合を「進行大腸がん」と呼びます。

| Tis | がんが粘膜内に留まる。 |

|---|---|

| T1 | がんが粘膜下層まで浸潤している。 |

| T2 | がんが固有筋層まで浸潤している。 |

| T3 | がんが固有筋層を超えて浸潤している。 |

| T4 | がんが漿膜表面もしくは漿膜を破って腹腔に露出している。 |