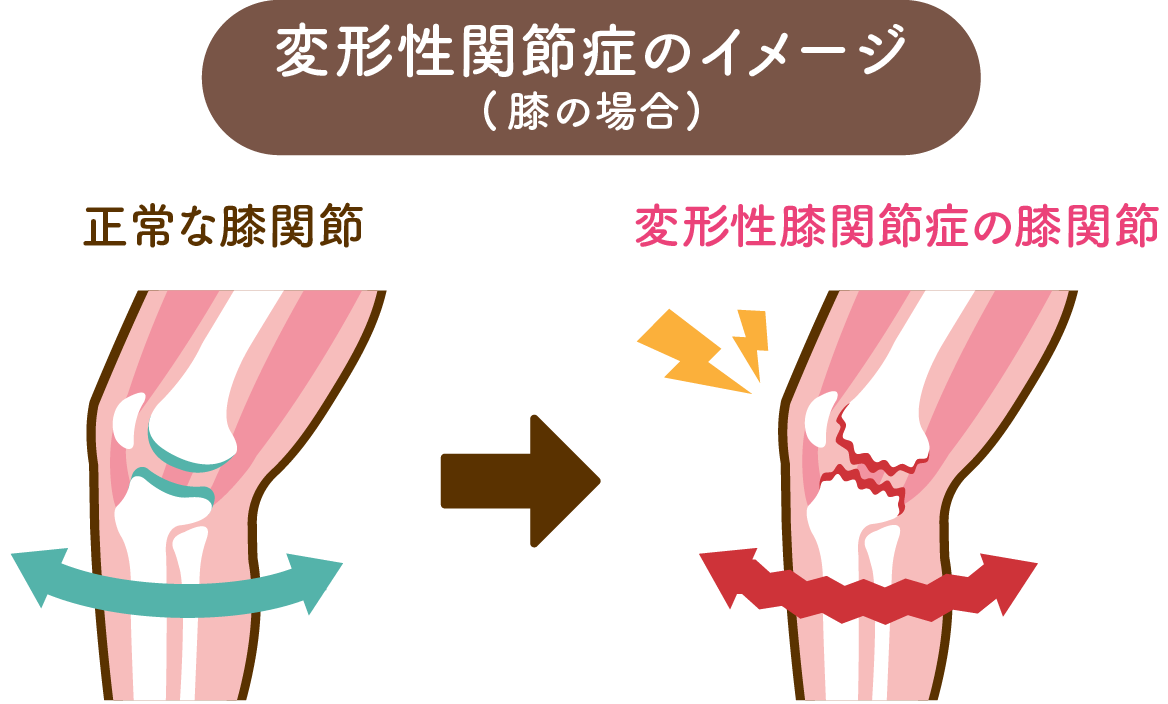

変形性関節症とは、関節内の軟骨組織の菲薄化や弾力性低下によって、可動域制限が生じる病気です。関節の骨が接触してしまうことで、炎症を引き起こし疼痛が生じたり、水が溜まったりする症状が出現します。原因は加齢が多く、肥満やその他の疾患が要因となることもあります。

60歳代より増加し、80歳代では約8割が罹患するといわれています。総罹患者2,500万人以上といわれ、そのうち症状を感じている人は約800万人です。

変形性関節症は、全身のあらゆる関節に起こる可能性があります。その中でも、手指、腰椎、股関節、膝関節などの部位に多く見られます。関節の変形が生じる点が”関節リウマチ”の症状と類似しますが、これは別の疾患です。

変形性関節症は、問診により症状が出現した時期、既往歴から診断します。レントゲン撮影により、軟骨組織の状態や関節の接触を見て診断する場合もあります。他の病気の可能性を否定するため、血液検査をして確定診断を行います。

変形性関節症の治療法は、以下の3つがあげられます。

- ・疼痛コントロール(内服や外用)

- ・関節内注射

- ・外科的治療

①疼痛コントロール

頓服として痛み止めを内服することで、疼痛の緩和が期待できます。外用としては、湿布薬の貼付により関節の炎症を抑えることができます。

②関節内注射

関節内注射には、軟骨組織の補助をする役割の「ヒアルロン酸注射」と炎症を抑える役割の「ステロイド注射」の2種類あります。

③外科的治療

外科的治療法は、股関節や膝関節に多く取り入れられています。変形してしまった関節を人工関節に置き換えて、ADLやQOLの向上を目的とします。下半身麻酔の施行も可能であり、手術時間も1~2時間と短時間で行えます。術後は、創部の経過観察とリハビリが必要です。