脳出血とは、一般的には高血圧性脳出血を指します。高血圧性脳出血は、高血圧と動脈硬化によって引き起こされます。好発年齢は50歳代以上。高血圧により、血管壊死と呼ばれる脳内小動脈の中膜筋細胞が壊死することで出血します(破綻性出血)。

脳出血は1日のうちで血圧が最も高くなる朝10~12時頃に突然発症することが多く、発症から1~6時間ぐらいのうちに出血が止まります。しかし、30%は重症で発症から1時間程度で死に至るものがあります。

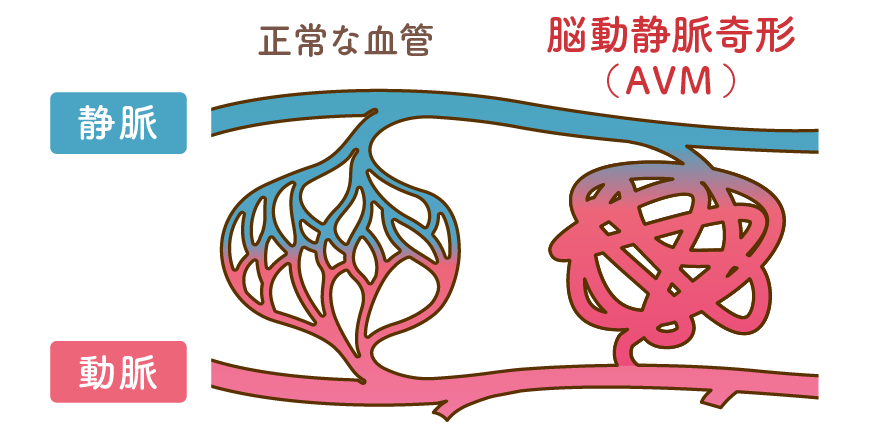

脳動脈奇形(AVM)起因の脳出血もあります。AVMとは若い人に見られる疾患で、動脈と静脈が毛細血管を介さず直接つながり、とぐろ状の血管の塊になっている状態です。

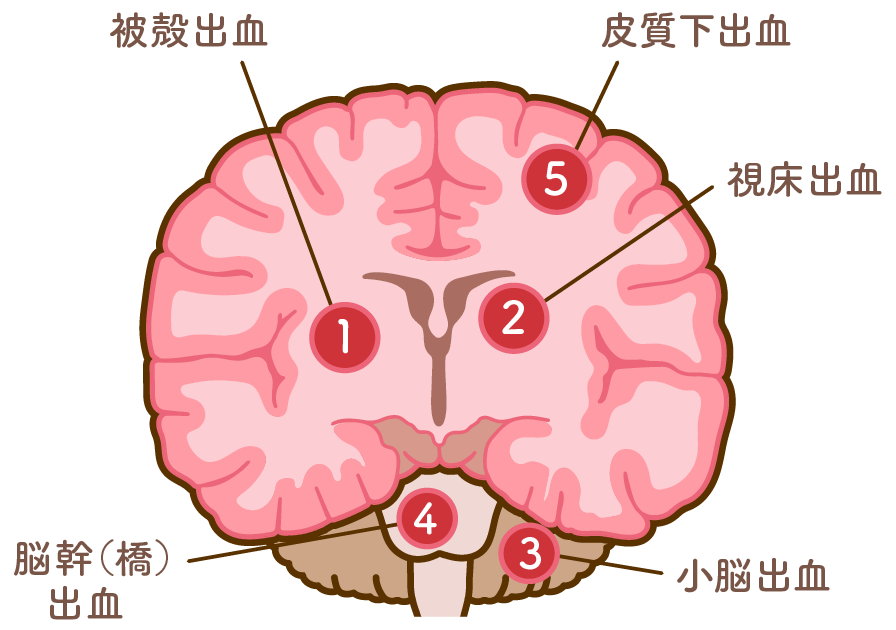

脳出血の症状は、出血部位や出血量によりさまざまですが、頭痛、吐き気、めまいなどの自覚症状や意識障害、手足の麻痺、呂律困難などがあります。迅速な治療をしなければ死亡する危険性があります。出血は大きく5つに分類されます。

①被殻出血

全体の60%が被殻出血。主な症状は、突然の意識障害、顔面を含む対側片麻痺、痙性麻痺、顔面を含む対側知覚鈍麻。出血量に比例して予後不良。生命の危機があるものでは手術適応。

②視床出血

割合は15%ほど。被殻出血に比べて顔面を含む対側片麻痺が強い。視床症候群(対側知覚障害、視床手、視床痛、失語、意識障害)が特徴。出血量に比例して予後不良。脳室内に穿破することが多く、手術適応となりにくい。

③小脳出血

約5〜10%。後頭部の頭痛、回転性めまい、反復する嘔吐、小脳失調、麻痺ではない歩行困難が特徴。脳浮腫による脳幹部圧迫のため障害が起こりやすく、脳幹部障害を合併すると予後不良。

④脳幹(橋)出血

全体の10%ほど。突然の昏睡状態、高熱、呼吸異常、除脳硬直、四肢麻痺、脳神経麻痺が特徴。予後不良だが、海綿状血管腫によるものは軽快する。

⑤皮質下出血

AVMや脳アミロイドアンギオパチーなど、高血圧以外の原因で発症する。急激な頭痛(とくにこめかみ周囲)、片麻痺、対側知覚障害が特徴。予後は良好。