肺がんとは、気管や気管支、肺胞の細胞に起きるがんです。周囲の組織に浸潤しながら増殖していき、離れた臓器に転移しやすい特徴があります。特に、脳・骨・肝臓・副腎・リンパ節に転移しやすい傾向にあります。肺がんの死亡率は40代後半から増加しはじめ、高齡者ほど高くなります。女性よりも男性の方が多い傾向にあります。日本では、がん死亡原因の第1位であり、罹患数、死亡数ともに増加傾向にあります。

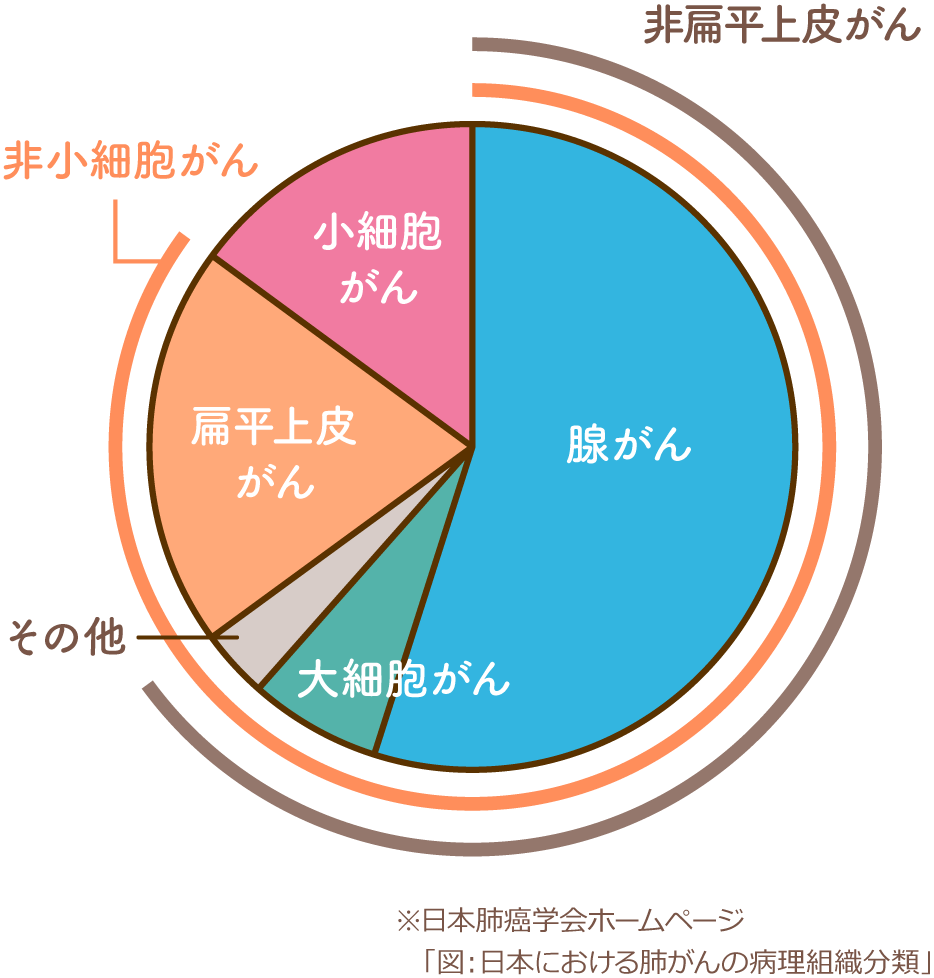

比較的使われることの多い、組織型による肺がんの分類を見ていきましょう。それぞれの特徴を挙げていきます。

①小細胞肺がん

肺がん全体の10%を占める小細胞肺がんは、喫煙との関連が強いと言われており、好発部位は肺の入り口近く(肺門部)です。悪性度が高く、発見時すでに転移やリンバ節転移を見ることが多いため、予後は不良である可能性が高いです。

②非小細胞肺がん

腺がん

肺がん全体の半数程度を占める腺がんは、女性やたばこを吸わない人に多い特徴があります。初期段階では自覚症状に乏しく、発見が遅れることがあります。好発部位は肺の奥の方(肺野部)で、リンパ組織への浸潤が強く遠隔転移の頻度も高いです。

扁平上皮がん

肺がん全体の30%を占める扁平上皮がんは、喫煙との関連が強いといわれています。比較的早期に症状(咳・血痰・胸痛など)が出現しやすい特徴があります。好発部位は、肺の入り口近く(肺門部)です。

大細胞がん

肺がん全体の数パーセントしか発生しない、比較的まれなタイプです。好発部位は、肺の奥の方(肺野部)で、発見時に大きな腫瘤を形成していることが多いのが特徴です。

肺がんの原因としては、小細胞肺がんと扁平上皮肺がんに関しては、喫煙との関係が深いとされています。そのほかの因子としては、COPD(慢性閉塞性肺疾患)、間質性肺炎、アスベストなどの職業性曝露、家族歴などがあります。

肺がんの症状は、肺内の病変による症状、周囲の臓器への浸潤・圧迫による症状、腫瘍随伴症状、転移に伴う症状があります。浸潤や転移をしやすいため、症状が多岐にわたる特徴があります。それぞれの症状を見ていきましよう。

①肺内病変による症状

気道への刺激によって、咳嗽、喀痰、血痰がみられることがあります。

気道の狭窄が起こると、呼吸困難、喘鳴、無気肺、閉塞性肺炎が起こります。

②周囲の臓器への浸潤・圧迫による症状

食道への圧迫が起こると、嚥下困難が生じ、反回神経への圧迫が起こると嗄声を引き起こします。腫瘍の胸膜浸潤が起こると、胸水貯留が起こります。

パンコースト症候群

肺尖部の腫瘍が上腕神経叢に浸潤した場合、肩から上腕にかけての痛みやしびれを生じます。さらに頸部交換神経節まで及ぶと、瞳孔縮小や眼裂狭小が発生します。

上大静脈症候群

腫瘍による上大静脈圧迫が起こると、顔面・頸部・上肢の浮腫、頸静脈の怒張が発生します。

③腫瘍随伴症状

腫瘍の浸潤や転移と無関係に生じる症状をまとめて腫瘍随伴症状と呼び、特に小細胞がんに多いです。ホルモン分泌の異常によりクッシング症候群、高カルシウム血症、低ナトリウム血症などがみられます。その他、筋無力症様症状、ばち指がみられることもあります。

④転移に伴う症状

肺がんの好発転移臟器は、脳、肺、肝臓、副腎、骨です。脳転移では頭痛、嘔吐、言語障害、麻痺などが生じ、骨転移では疼痛、病的骨折が起こりやすくなります。