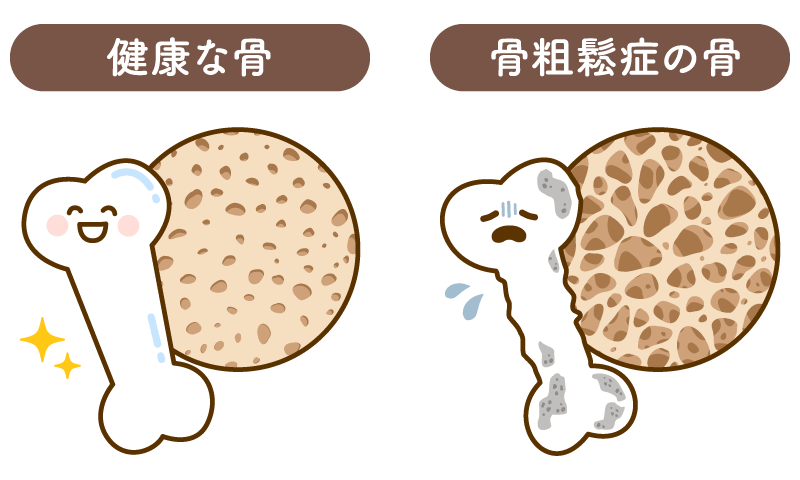

骨粗鬆症とは、骨の量(骨量)が減少し、骨の微細構造が劣化することで骨がもろくなり、骨折しやすくなる疾患です。特に閉経後の女性や高齢者に多くみられます。

骨は常に「骨吸収(古い骨を壊す働き)」と「骨形成(新しい骨を作る働き)」を繰り返していますが、骨粗鬆症では骨吸収が骨形成を上回ることで骨量が低下します。

リスク因子には、以下が挙げられます。

- 加齢

- 閉経後の女性ホルモン低下

- 運動不足

- 栄養不良(カルシウムやビタミンD不足)

- 喫煙・過度の飲酒

- ステロイド薬の長期使用

- 低体重や遺伝的要因

骨粗鬆症の進行は自覚症状に乏しいため、「いつの間にか骨折(椎体骨折)」で発見されることが多いのが特徴です。背中や腰の痛み、身長の低下、円背(背中が丸くなる)なども症状としてみられます。

骨粗鬆症の診断には、一般的に骨密度検査(DXA法)が用いられ、測定した骨密度を若年成人平均値(YAM)と比較して評価し、その値がYAMの70%未満であれば骨粗鬆症と診断されます。

治療には、破骨細胞による骨吸収を抑制するビスホスホネート製剤やSERM(選択的エストロゲン受容体調節薬)、強力に骨吸収を抑制するデノスマブ(抗RANKL抗体)、骨芽細胞の働きを高めて骨形成を促進するPTH製剤などが用いられます。また、薬物療法に加えて、バランスの良い食事や適度な運動、禁煙・禁酒といった生活習慣の改善も重要です。

さらに、転倒は骨折に直結するため、転倒予防が看護の大切な視点となります。