見本付き!わかりやすい退院指導パンフレットの作り方~心不全患者さまの事例で解説~

退院指導パンフレットは、患者さまが自宅で安心して療養生活を送るための大切なサポートツールです。本記事では、看護実習で退院指導を行う看護学生向けに、パンフレット作成のポイントを実際の心不全患者さまの事例をもとに解説します。

「何を載せればよいかわからない」「伝わりやすい内容とは?」と悩んだときに役立つ構成となっていますので、ぜひ参考にしてみてください。

事例でみるパンフレットの掲載内容の選び方

心不全患者Aさんの事例を展開していきます。Aさんの事例をもとに退院支援パンフレットを作成していきます。

心不全患者Aさんの事例

Aさんは70歳の独居男性で、心筋梗塞・糖尿病・高血圧・脂質異常症などの既往があり、2年前に慢性心不全と診断されています。妻に先立たれ、遠方に住む長男がキーパーソンです。

慢性心不全の診断後も「好きに生きたい」と話し、飲酒(ビール2L/日)・喫煙(20本/日)を継続していました。今回は、1週間前からの息苦しさと食欲不振、両下肢の浮腫と体重増加がみられ(1週間で5kg)、心不全増悪の診断で入院となりました。

入院当初はベッド上安静で介助を要しましたが、治療とリハビリによりADLは改善し、退院時には歩行や排泄・更衣・服薬などの生活動作は自立しています。

今後は独居生活を継続するにあたり、生活習慣の見直しと再入院予防を目的とした簡潔で実践しやすい退院指導が重要となります。

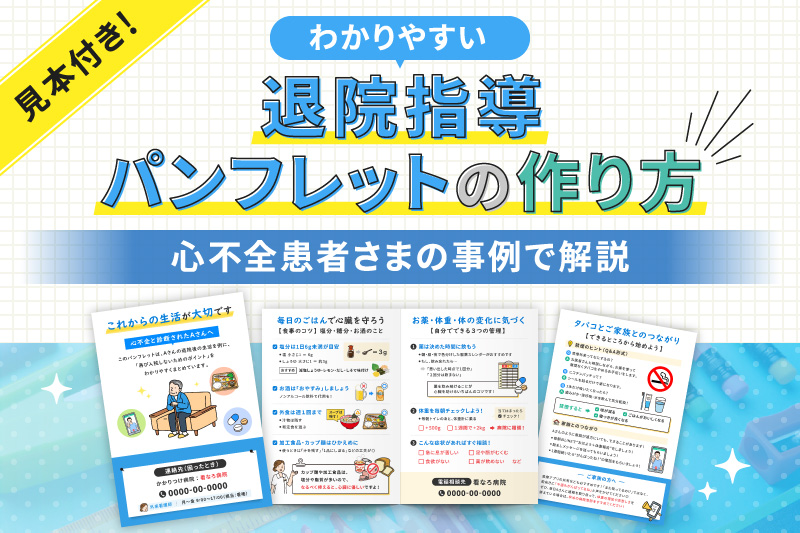

退院支援パンフレットの見本【心不全患者Aさんの場合】

上記の事例で挙げた、心不全患者Aさん(70歳・男性)のために作成した退院指導パンフレットの実物見本をご紹介します。今回はA4サイズで、表紙、本文2ページ、裏表紙の4ページ構成となっています。

掲載内容① 食事療法の工夫

心不全患者さまの退院指導において、食事療法はとても重要なポイントです。

Aさんの場合、心不全に加えて糖尿病や高血圧もあるため、塩分と糖質の制限が必要です。そのため、パンフレットではまず食事のポイントについて、わかりやすく伝える構成にします。

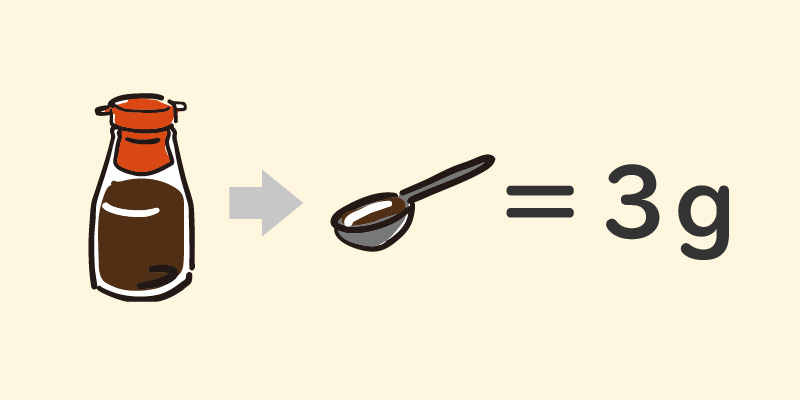

1日の塩分は6g未満(=塩小さじ1杯)

「しょうゆ大さじ1=塩分約3g」など調味料の塩分量を図で示し、目で見て理解できるように。減塩しょうゆの使用もおすすめです。

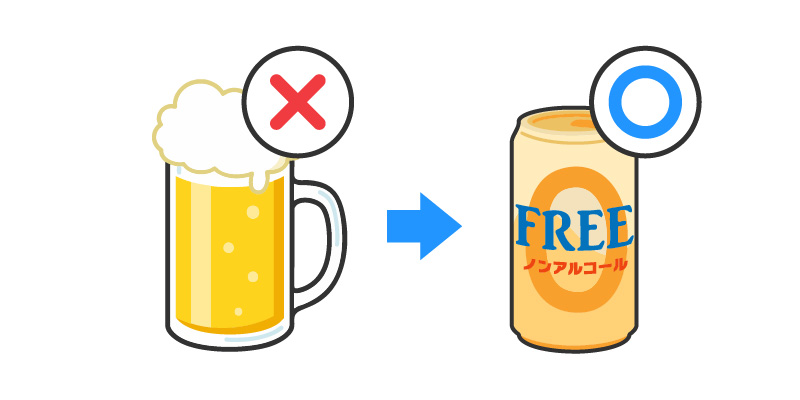

アルコール制限

アルコール制限がある場合は、ノンアルコール飲料に切り替える工夫を提案する。

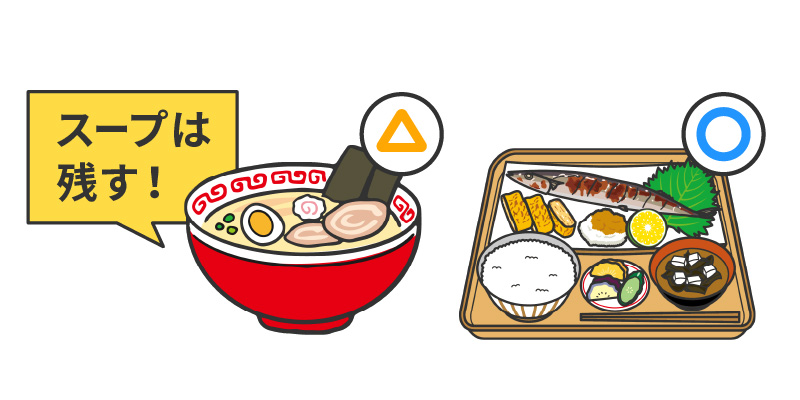

外食は週1回まで

外食は塩分・糖分が多くなりやすいため、頻度を制限。外食する場合は、「スープは残す」「和定食を選ぶ」などのコツも添える。

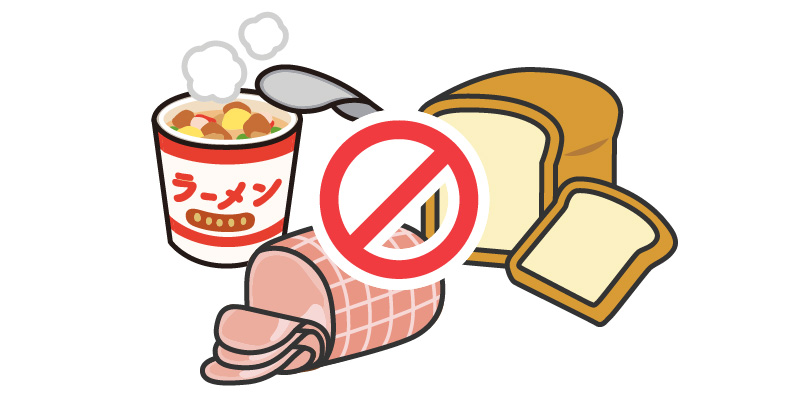

加工食品・カップ麺は控えめに

インスタント食品・漬物・ハム・ウインナーなどは塩分が高いため、なるべく控える。どうしても利用する場合は「汁を残す」「1品にしぼる」などの対策も紹介。

これらはすべて、数字だけでなく「自宅で実行できる方法」として記載することで、患者さまにとって現実的な行動変容を促します。

掲載内容② 薬・体重管理・症状変化のセルフチェック

Aさんのように独居で、服薬管理も自分で行う必要がある患者さまに向けては、 自己管理を継続しやすくする工夫が重要です。

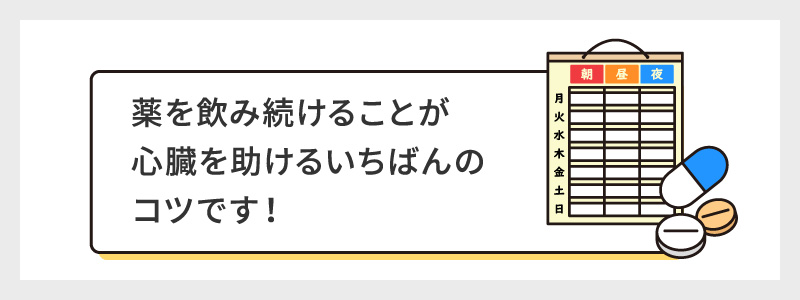

内服薬について

「朝・昼・夜」の内服カレンダーなどを活用し、視覚的に確認できるようにすることで飲み忘れを予防する。

前向きな表現

薬に関して、「自己判断で中断しないでください」という注意喚起も、「薬を続けることが心臓を守るコツです」など、前向きな表現で掲載する。

薬を飲み忘れた場合の対応

「2回分を一度に飲まない」など記載する。

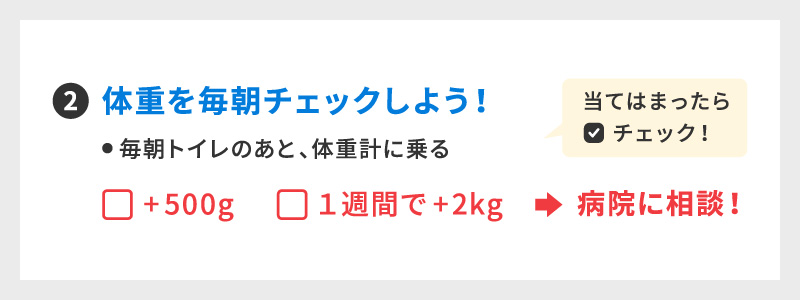

体重記録欄

毎日の体重記録欄には「前日より+500g」「1週間で+2kg」が危険サインであることを明記し、体重測定の習慣化を促す。

病院の連絡先を記載

「こんなときは病院に連絡を!」という項目を設け、息苦しさ・急なむくみ・食欲低下などの症状にチェックを入れられる形式にし、連絡先も掲載する。

薬の内服・体重・症状をセットで管理することで、患者さま自身が再入院のリスクに早く気づけるような構成を意識しましょう。

掲載内容③ 禁煙指導と家族の関わり

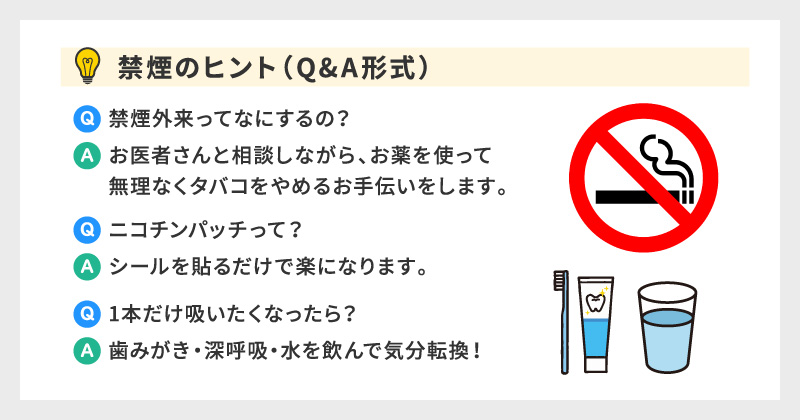

Aさんは長年にわたり喫煙を続けており、禁煙に対するモチベーションは低めです。そのため、強い否定ではなく「選べる方法がある」という視点で伝えることが大切です。

Q&A形式で抵抗感を下げる

パンフレットでは、「ニコチンパッチってどんなもの?」「禁煙外来に行くと何をするの?」など、Q&A形式で紹介。抵抗感を下げ「試してみようかな」と思えるような、やわらかい語り口にする。

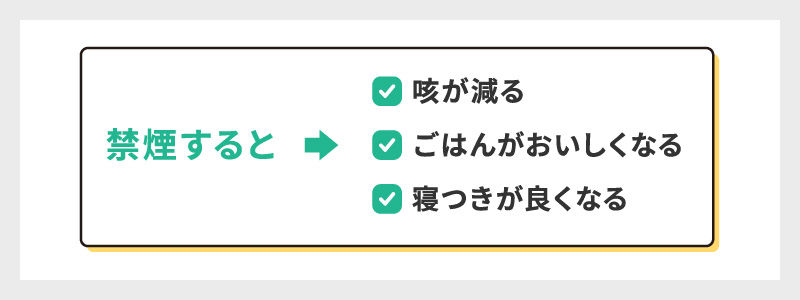

「禁煙=生活がラクになる」

禁煙のメリットについては、「肺がきれいになる」「咳が減る」「ごはんがおいしく感じる」など、体感できる変化を前向きな言葉で掲載し、「禁煙=我慢」ではなく「禁煙=生活がラクになる」と捉えられるようにする。

代替行動を掲載する

「1本だけ吸いたくなったらどうする?」といった対処法や、代替行動(歯磨き、深呼吸、水を飲むなど)も併せて紹介する。

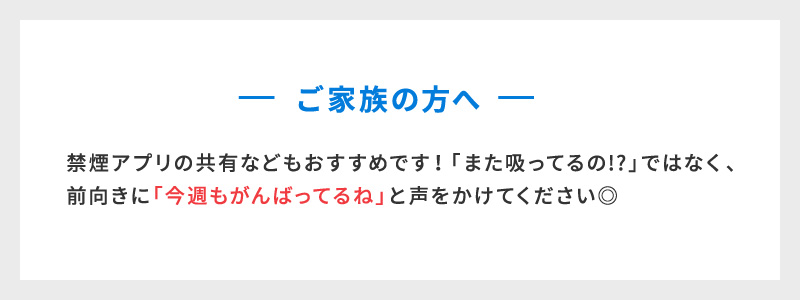

掲載内容④ 家族の関わり

![代替テキスト]()

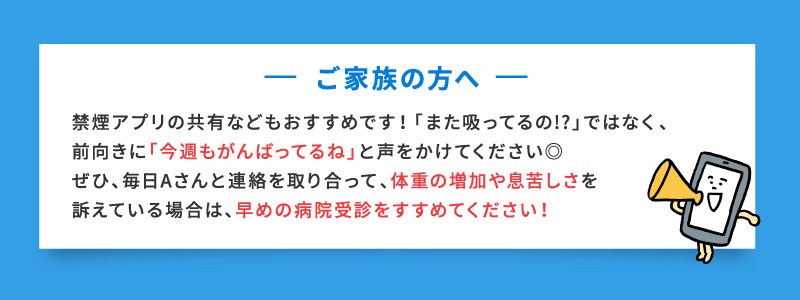

家族との関わりでは、Aさんのように家族が遠方に住んでいても、支え合える方法を提案することが重要です。

具体的に提示する

「毎朝のLINE通話で“おはよう+体重報告”」や「禁煙アプリを家族と共有して励まし合う」など、継続可能なコミュニケーションの仕組みを具体的に提示する。

家族向けページの作成

パンフレットに家族向けのページを設け、「励まし方」「注意の伝え方」の例文を記載する。

例:「また吸ってるの!?」→「今週も頑張ってるね、応援してるよ」

疾患について理解しておく

心不全の悪化兆候を家族が理解しておくことで、「Aが息苦しいと言ってる」など、異変に気づきやすくなる家族支援型のセルフケア体制が整う。

退院指導パンフレット作成時に注意しておきたいポイント

情報の出展元を確認する

退院指導で使用する情報は、患者さまが安心して生活に取り入れられるよう、以下のような信頼性の高い公的・専門的な出典を活用しましょう。

- 日本循環器学会「慢性心不全診療ガイドライン(2021年版)」

- 厚生労働省「e-ヘルスネット」

- 病院で使用されている標準的なパンフレットや指導書など

最近では、インターネットやSNS上にも多くの医療情報が見られますが、中には誤った内容や根拠のない情報も含まれています。退院指導では必ず、信頼できる一次情報を確認してください。

患者さまの個別性に合わせる

パンフレットは万人向けではなく、その患者さまに合った内容であることが重要です。Aさんの場合は、独居・高齢・嗜好(飲酒・喫煙)が強く、家族の支援が遠方からに限られるという背景がありますので、以下の点に配慮しましょう。

●文章量は抑え、イラストや図解を多くする。 例:「塩分6g未満」は「小さじ1杯の図」

●読みやすく、すぐに使える情報を中心に掲載。冷蔵庫に貼っておけるサイズ(A4二つ折り)にし、「朝の体重記録表」「飲み薬のチェック表」など、日々の生活にそのまま使える内容をメインにする。

●自宅で一人でも取り組めるよう、実行しやすい具体的な内容を重視。家族の支援が受けにくい場合でも、「自分でできること」を増やすための工夫を大切にする。「困ったときはこの電話番号へ」など、すぐに頼れる連絡先を明記することで、安心感につなげる。

パンフレットは単なる情報提供ツールではなく、「その人の暮らしの中に無理なく溶け込むかどうか」がカギになります。Aさんのように独居で支援が限定される方には、“読むパンフレット”ではなく“使えるパンフレット”を目指すことが大切です。

患者さまに伝わりやすい言葉選び

退院指導パンフレットでは、医療者が普段使う専門用語をそのまま載せてしまうと、伝わりにくい場合があります。患者さまは医療の知識がない前提で、以下のような「生活に結びついた言葉」や「身近なたとえ」を使うことがポイントです。

●「心不全」→「心臓の働きが弱っている」

●「塩分6g未満」→「塩小さじ1杯まで」

●「水分制限1000ml/日」→「500mlペットボトル約2本分まで」

イメージしやすいものと関連づける

患者さまの理解度に応じて、普段の生活でイメージしやすいものと関連づけると、内容が伝わりやすくなります。

「塩分制限をしましょう!」といった抽象的な指導だけではなく、具体的な行動に落とし込むと効果的です。

×「塩分制限をしましょう!」

↓

○「外食はなるべく週1回まで」

○「減塩しょうゆがおすすめ」

○「加工食品やカップ麺は控えめに」

否定的な表現はNG

「〜しないでください」「これはダメです」といった否定的な表現は、患者さまの意欲をそぐ可能性があるので、 ポジティブな表現を心がけましょう。

×「〜しないでください」

×「これはダメです」

↓

○「〜できると安心です」

○「〜すると心臓にやさしいです」」

見やすい退院指導パンフレットのデザインのコツ

冊子?ポスター?パンフレット形式を決めよう

パンフレットの形式は「患者の情報処理能力」や「使用する場面」によって選択します。

冊子が適しているケース

退院後の生活全体に渡る詳細な指導が必要な場合や、疾患が複数ある場合には「冊子形式」が適しています。食事、服薬、運動、再発予防など、テーマごとにページを分けて解説できるため、読み返しやすいのが特徴です。

患者さまの理解力や病状に応じてページ数や情報量を調整することで、個別性に配慮したパンフレット作成が可能です。

ポスター形式が有効なケース

退院後、すぐ確認したいことをひと目でわかるようにしたい場合は「ポスター形式」が適しています。

心不全患者さまの場合

心不全患者さまにおいては、「体重測定の方法」「水分・塩分制限の目安」「受診のタイミング」など、毎日の生活に直結する情報を、1枚で簡潔に伝えることが可能です。

認知症や視覚情報が有効な患者さまの場合

認知機能の低下や視覚情報が有効な患者さまに対しても、冷蔵庫やトイレの壁など、日常的に目に入る場所に貼ることで、患者さま自身が意識しやすくなります。

ポスター形式は掲載できる情報量に限りがあるため、詳細な説明や個別の注意点まで網羅することは難しい面もあります。そのため、患者さまの理解力や生活状況に応じて、重要なポイントに絞って情報を整理することが重要です。

ポスターとパンフレットの向き不向き

このように、それぞれの形式には「伝えるべき情報量」×「患者さまの理解力・生活背景」×「使用目的」によって向き不向きがあります。

Aさんの場合、ポスター形式も役立ちますが、情報量が限られるため 「大切な情報を簡潔に・繰り返し見てもらう」ことを配慮し、A4サイズの二つ折り4枚程度のパンフレットが非常に効果的です。

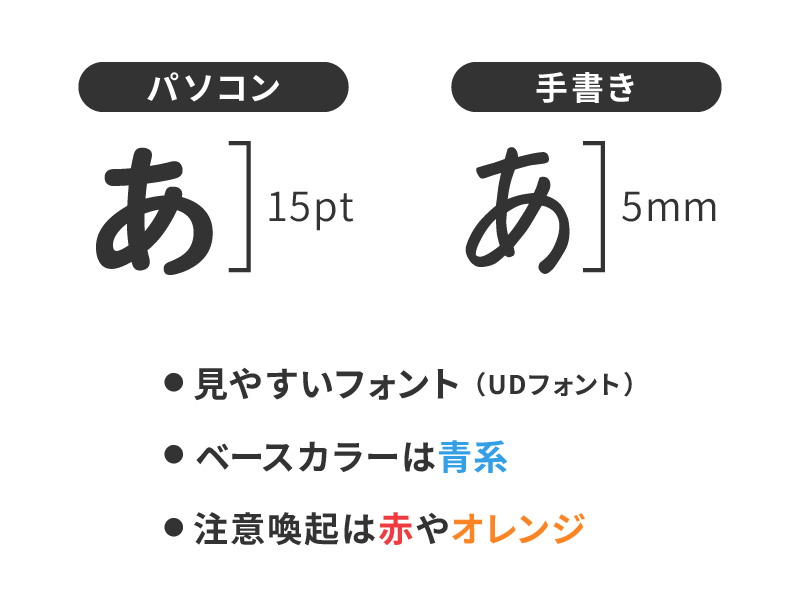

誰でも見やすい文字デザイン

パソコンで作成する場合は、フォントサイズは15pt以上、手書きなら文字の高さは5mm以上を目安にします。

■高齢者向けのパンフレットの場合

メインタイトルは20pt前後サブタイトルは18pt前後、本文は15pt程度が推奨されています。

ベースカラーは医療機関のイメージカラーや信頼感を与える青系でまとめ、注意喚起には赤やオレンジなどを用います。ユニバーサルデザイン書体(UDフォント)を使うと、高齢者にも見やすくなります。

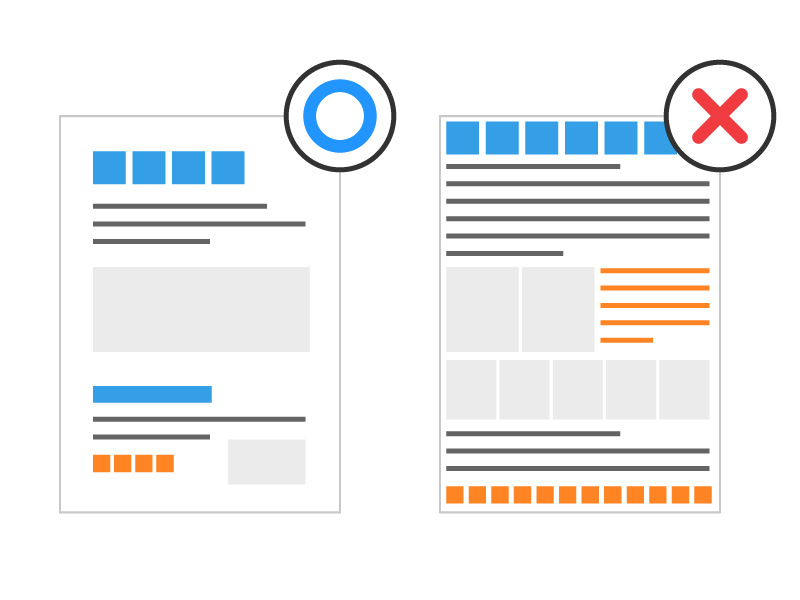

情報の詰め込み過ぎには注意!

退院指導パンフレットを作成する際は、 情報を詰め込みすぎないよう注意が必要です。ページ全体に適切な余白を確保することで、読みやすく、見た目にもすっきりとした印象になります。特に、ページの上下左右には20mm以上の余白があると視認性が高まります。

効果的な配置を検討しよう

重要な情報は視線の流れを意識して配置しましょう。人の視線は「左上から右下」に動く傾向があるため、最も伝えたい情報は左上に配置するのが効果的です。

内容を補足するためのイラスト

イラストは1項目につき1つ程度が適切で、直感的に内容が伝わるようなものを選びましょう。

イラストの作成が難しい場合は、著作権フリーの素材を使用しましょう。フリー素材であっても、内容を補足する視覚的要素として十分に活用できます。

最後に

退院後の生活は、Aさんにとって「もうひとつの治療」です。パンフレットは患者さまとご家族の不安を軽減し、再入院を防ぐ強力なツールとなります。「どう伝えるか」を工夫することが、患者さまの健康を守る第一歩です。