内科と精神科を併設する武蔵野中央病院。多職種連携で患者さまとご家族をサポート!

武蔵野中央病院で働く看護師が、病院や看護部についてご紹介いたします。当院への入職を考えている方や興味を持っていただいた方、ぜひご覧ください。

武蔵野中央病院の概要説明

地域における武蔵野中央病院の役割と使命

当院は、東京都小金井市にある298床の病院です。周辺には精神科単科の病院が数多くありますが、内科と精神科を併設していることが当院の特徴です。「限りない心の奉仕をクランケに」を理念とし、心と体を隔てなくケアすることをモットーに診療をしています。

脳血管疾患の患者さまとともに精神科外傷のリハビリや、身体疾患の患者さまの生活を支えるために理学療法・作業療法や行事なども数多く取り入れています。特に口から食べることを支援し訪問歯科に繋げたり、地域の施設や在宅に帰ることも目指します。

患者さまの特徴

近年は、高齢化や身体精神の病状の複雑化が加速し、身体合併症入院の精神科疾患や認知症の方も数多く入院されています。全般に、長期入院の方が多く、患者さまの生活支援の視点は欠かせません。

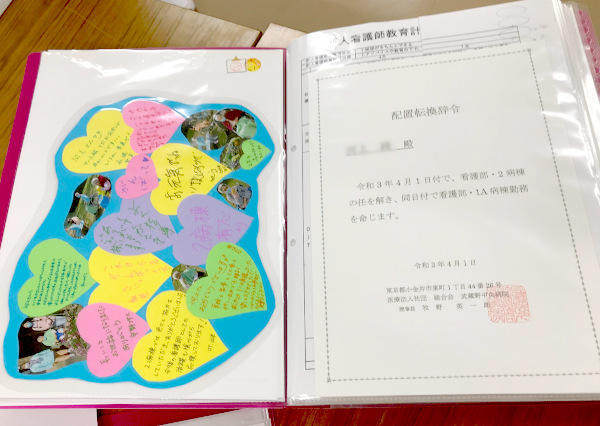

ポートフォリオを活用した学習支援

当院のポートフォリオ

当院のポートフォリオ当院は中規模かつ慢性期の病院で、経験豊かな職員が多く在籍しています。学習支援は各病棟でのOJTが基本です。大勢で一斉に教育活動を行うのではなく、ポートフォリオを利用しながら一人ひとりの目標を共有し、各自のペースに合わせた学習支援をしています。

ポートフォリオは、自分を見える化して振り返ったり、客観的に目標に向かうプロセスを確認できるツールです。

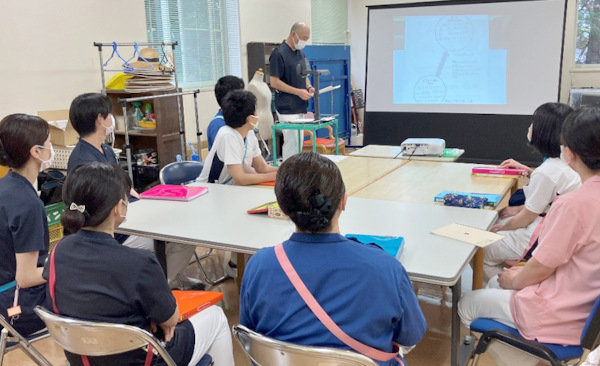

フレッシャーズ情報交換会

新人同士がポートフォリオを介して、互いの興味や目標を語り仲良くなれる情報交換会です。刺激し合ってさらなる力が発揮されます。次回開催時にその成果が聞かれるでしょうか?

武蔵野中央病院における看護師の重要な役割や活躍

看護師による家族支援

患者さまが長期療養を必要としたり、重篤な症状の場合、ご家族は精神的・肉体的に大きな負担を抱えることになります。看護師は、多職種と連携して情報提供や相談を行い、ご家族の負担やストレスを軽減できるような支援に力を入れています。

具体的には、医師からの病状や治療法の説明に対し、ご家族が理解できていないところをフォローしつつ、ご家族が不安や疑問に感じていることを医師に共有するなどです。同時に、家族の思いなど感情の聞き手としての役割も担っています。

看護師は、家族全体の心身の健康を守る支援を行うことで、ご家族が、患者さまと共に入院中も退院後も前向きに療養環境を構築し、患者さまの回復や療養過程をサポートします。それはとても重要な役割だと考えています。

看取りにおける看護師の重要な役割

看取りにおける看護師の重要な役割は、患者さまの尊厳を守り家族を支えることです。終末期の患者さまは身体的な痛みや不安を抱えることが多いため、患者さまの思いに耳を傾け、看護師は適切な疼痛管理や症状緩和を行い、患者さまが安心して過ごせる環境を提供出来るよう心掛けています。常に患者さまの心身の状態を観察し、多職種と連携しながら適切なケアが提供出来るようにしなければなりません。

当院でも看取りが増えるなか、特にご家族のいない患者さまや意思を示せない患者さまには、終末期をどのように迎えるのかを多職種で検討する時間をつくり、話し合いを行っています。ご家族のいる患者さまではご家族へのサポートがとても重要です。終末期における家族の不安定な感情に心理的支援や情報提供を行い、看取りに向けて家族が受け入れていけるように寄り添うことも必要になってきます。

大切なのは、患者さまとそのご家族が最期の時を穏やかに迎えられるように、看護師が精神的、物理的な面での支援を行い、看取りの過程を援助することです。

専門チームと病棟の架け橋!リンクナースの役割と人材育成

リンクナースとは、専門チームと病棟看護師をつなぐ役割をもった看護師のことです。当院では、2020年6月に発生した新型コロナウイルス感染症のクラスター発生以降、感染リンクスタッフが活躍しています。

当時のクラスターは東京都における初の精神科病棟での発生であり、当時、感染制御チームのなかった当院は統制不足に陥り、大変な混乱状態となりました。精神科ゆえに患者さまからの協力を得難く感染拡大が止まらない状況において、東京都看護協会、東京都精神看護協会、永寿総合病院、多摩府中保健所、東京都、厚生労働省、NPO法人ジャパンハート他の方々からご指導・ご支援をいただきながら感染対策を続け、6月下旬以降は新規感染者の発生がない状態となりました。

クラスターを教訓に、今では感染制御チームも、感染リンクスタッフも自信をもって活動しており、院内研修、ラウンド、マニュアル改正など、院内感染対策の徹底を図っています。また地域においては、毎月複数病院が感染対策を確認しあう活動をしています。まだまだ課題は残りますが、すべての職員・患者さまの安全のためにも、感染制御チーム、感染リンクスタッフともに常に研鑽し、感染対策に取り組んでいます。

コミュニケーションが難しい患者さま

内科療養病棟では近年、入院患者さまの高齢化や重症化が進んでいます。それに伴って脳血管疾患や認知症、基礎疾患の悪化によりご自身の意思を明確に表現できない患者さまが増えてきています。私たちはできる限りご本人やご家族の意思を尊重し、ご本人の望む療養生活が送れるように援助しています。そのために、ご家族からご本人の元気な頃の様子や過ごし方、人となり、将来への希望等の情報収集をしています。

より倫理的な合意形成ができるように、病状の変化に合わせてその説明と共に、今後の方向性をその都度確認させていただいています。さらに患者さまの送り元病院から当院、そして送り先病院、施設、地域へとACP(意思決定支援)の継続を目指しています。

地域貢献を支える看護師の重要な役割

当院は、近隣では数少ない精神科3病棟と2つの内科病棟を有しており、外来に通う患者さまを中心に精神科訪問看護を行っています。精神科単科の病院では難しい精神科患者の理学療法や身体合併症を受け入れ、病院間の連携を図っています。内科病棟においては、急性期を脱した患者さまを早期に受け入れ、施設や自宅へ退院できるよう力を尽くしています。

その中にあって看護師は、高齢化・複雑化したケースを丁寧に理解し、その方がどうしたいのか、ご家族はどう考えていらっしゃるのかを訪問看護も含め、時には病院と地域の架け橋に、時にはパートナーとなり、それぞれの患者さまを支えています。

多職種連携チームにおける看護師の役割

当院の多職種連携チームは大きく分けて5つあります。摂食嚥下支援チーム・褥瘡チーム・医療安全チーム・感染対策チーム・行動制限最小化チームにて、多職種が連携し患者さまの入院生活をサポートしています。

一例として、摂食嚥下支援チームは医師、歯科医師、看護師、管理栄養士、歯科衛生士が連携し週1回、各病棟の摂食嚥下が困難な患者さまに対しての診察、カンファレンスを行い、栄養面や安全面を考慮した最適な食事を提供できるように調整を重ねながらラウンドしています。

看護師は昼夜を通して入院生活全体をサポートしているため、全身状態や精神状態など多くの情報を持っており、チーム医療として調整役を担うことが多いです。多職種メンバーと情報を共有し、コミュニケーション能力とリーダーシップを活かしながら、チーム医療の仲介役として円滑な連携が図られるように心がけて動いています。

看護師による病棟レクリエーションの取り組みとやりがい

クリスマス会。院長サンタのバイオリンに患者も職員も心躍ります

クリスマス会。院長サンタのバイオリンに患者も職員も心躍りますレク活動はOT(作業療法)の中で行われています。今年も、病棟のレク委員を中心にOTスタッフを巻き込み計画を立て、患者さまとスタッフ・院長と楽しむ時間を共有しています。

ツリーの飾りつけや院長サンタのバイオリン弾きラウンド、それをバックアップするスタッフの演出。何よりも甘い物が好きな患者さまの楽しみ"クリスマスケーキ"の提供など。患者さまによっては涙を流される方も!とても良い時間を共有できたと嬉しくなる瞬間でもあります。患者さまと看護師が笑顔で触れ合える時間として今後も続けていきたいと思っています。

多職種連携による安全・安心な入院環境や在宅医療への調整

患者さま・ご家族の思いを大事にする看護実践

コロナクラスターの経験を機に、院内ではさまざまな場面において感染対策が見直されました。当初、厳格な感染対策のみに囚われがちでしたが、当院での経験や新型コロナの5類への移行を機に、感染対策をとりつつ、より患者さまやご家族の思いを大事にする看護実践を大切にしています。

例えば、食べたいものを口から食べられるようになる、社会資源を活用し在宅での看取りへの迅速な対応等です。ご自宅での看取りを望まれるご家族には、適切なタイミングで地域と連携して退院を準備します。そのためには病棟看護師のみならず院内外の多職種連携が大切です。

多職種で実現できる患者さまへの支援

当院の精神科病棟は、精神疾患を長年患っている高齢の方、キーパーソンのいない方、難治の統合失調症の方などの社会生活へ戻る機会の少ない長期の患者さまが多くいらっしゃいます。中には、身体疾患を併発することもあり、さまざまなADLの患者さまを看護することは、一般科といわれる病院以上の大変さもあります。

大変さの中でも、主治医や看護師だけでなく、精神保健福祉士とも連携して、患者さまやご家族の希望を伺い、患者さまのためのさまざまな支援を行っています。入院治療では薬物療法と併せて作業療法も行い、回復とともに自宅退院や施設入所を目指します。

特に退院支援には力を入れています。対人関係に問題のある方でもグループホームへの入所を目指し、外部の支援者の協力を得ながら、買物やグループホーム見学、外出・外泊の練習を行い、実際に入所できた事例が複数あります。

精神疾患を持っている方が、支援を受けながら社会生活できる状態であれば、入院治療から外来通院による治療へと移行し、その方の希望する活動ができるようにするのも看護師の役割だと考えています。

作業療法プログラムとして作業療法士と外出した患者さまが、とても良い表情で帰院した時のことが印象に残っています。公共交通機関の利用では思いのほか周囲への配慮を行え、欲しかった物も購入できたそうで、道中のできごとをとても嬉しそうに話してくださいました。このような時には、今後の自信にもつながるように程よい正のフィードバックをして、自己肯定感を高めるようにしています。

武蔵野中央病院に向いている人

一緒に働きたい人、長く働き続けられる適性

内科・精神科ともに長期療養の方が多く入院されています。結果ではなく、経過やそのプロセスに価値を見出せると喜びを持って働くことができます。

残念ながら治癒を目標にすることはできませんが、どうしたら家族と共に暮らせるか、どうしたら自宅で過ごせるか。どのような説明や場面を提供すると、ご家族は受け入れることができるか、そんなことを一緒に考えていきたいと思います。病棟ではどの方も皆、生活者として過ごしています。私たちは健康を支える立場として、専門的知識をフル活用しながら、観察しアセスメントし支援して、患者さまの生活を支えています。

武蔵野中央病院で働くやりがい

患者さま自身は多くの経験があり多様です。看護師もまた一人ひとりに人生があり、さまざまな経験を持っています。その経験は多様な患者さまを理解するときにきっと役に立ちます。

画一的な考え方を捨てて関わることで多様な人との出会いがあり、自分自身も大きく成長するでしょう。

看護学生へメッセージ

新卒の時から精神科に行くと、「技術が学べない」とか「勉強しなくなる」などと言われ、精神科に興味を持ちながらも悲しい思いをしている方が複数いることに疑問を持ちます。

心身ともにケアする実際の場面では、中心静脈栄養を含む点滴や採血などの技術をはじめ、チューブ管理も必要です。自らの不調を適切に訴えることのできない方に対して、鋭い観察の目と適切なアセスメントは必須です。心と体をきちんと見ながら、適切な技術で生活の支援ができる方とともに患者さまに寄り添いたいと思います。

患者さまは体調変化に気づくことが遅れたり、変化に気づいてもうまく伝えることができない方もいらっしゃいます。自分を充分ケアできない方に看護師は観察の目を光らせながら寄り添います。中にはご自身のこだわりや興味により自らを危険な環境に置いてしまう方もいらっしゃいます。また急激な変化や対応を受け入れにくい患者さまもいらっしゃいます。

私たち看護師には予測しながら観察する研ぎ澄まされた力が必要です。精神科においても身体疾患の訴えが少ないときには豊かな医学的知識と経験が必要です。身体疾患の患者さまにも精神的心理的な対応が求められます。

看護師には、一見不思議な行動もその根拠を丁寧に探り、多様な価値観を持って理解する柔軟性が求められます。精神身体に限りはなく、その方のストレッサーを知り、その中で頑張って生活している患者さまに敬意を表し生き方を尊重して、人生を伴奏する抱擁力と力強さが求められているのです。