大和会は「その人らしさを支える看護」を理念に、患者さま一人ひとりの個性を大切にし、心を通わせることができる看護師の育成を目指しています。

新人研修年間スケジュール【4月~9月】

【4月】集合研修・配属部署でのOJT

■集合研修

入職後、座学と実践を交えた集合研修を約2週間程度行います。看護部の概要、医療安全、感染管理、基礎看護技術などが学べる内容となっています。基礎看護技術では、採血やルート確保に対して不安を抱える新卒看護師が多いため、まずは模型で演習した後に、お互いの腕で技術を磨く練習をしています。

■配属部署でのOJT

この期間中は配属部署へ半日行き、実際に学んだ内容を実践でどのように活かしているかを学びます。半日終了後に一人ずつ発表し、意見を共有しています。

◆Point.1◆

集合研修での教育+配属部署でのOJTの両方で進んでいくので、学んだことをしっかりと自分の中に落とし込んでいくことができます。早い段階から職場の雰囲気に慣れることができるのも大きなメリットです!

【5月】フォローアップ①・BLS

■フォローアップ①(振り返り)

集合研修で学んだ内容が実践とかけ離れていなかったかを確認しています。配属部署の業務で困っていることや集合研修で学びたかったことなど、同期と話し合うことができる場を設けています。

■BLS

救急救命士によるBLS研修を行います。講義と実践を交えて、胸骨圧迫の位置やテンポ・強さなどの動作を一つひとつ丁寧に確認しています。その他にも、院内で急変などがあった際の911コール(緊急コール)について学びます。

◆Point.2◆

5月には外部施設でリフレッシュ研修を行っています。大和会の同期の仲間が集合して、お互いに励まし合い、パワーを補っています!

【6月】認知症サポーター養成講座・褥瘡管理システム

■認知症サポーター養成講座

認知症について正しく理解し、認知症の方やご家族に対して、知識を活かしてサポートできるように学びます。この講座は市民の方向けにも実施されている内容なので、地域の方々がどのように理解しているのかを知るためにも大事な内容となっています。

■褥瘡管理システム

配属部署で学ぶには複雑な内容となっているため、集合研修で時間をかけて行います。

【7月】フォローアップ②、高齢者ケアの基本・感染症のケア

■フォローアップ②(ストレスケア)

臨床心理士の先生よりストレス反応について学びます。また、入職時からの「自分」を振り返り、次のステップに進むための課題を抽出し、目標を決めます。他者との比較評価にとらわれ過ぎず、冷静な成長分析を行います。

■高齢者ケアの基本・感染症のケア

高齢者が感染症にかかった際にどのような症状が現れるかを学びます。研修の内容をもとにアセスメントし、ケアに活かしています。

【8月】呼吸フィジカルアセスメント、食事栄養のケア

■呼吸フィジカルアセスメント

肺の解剖生理をはじめ、呼吸の基本的な観察方法、ベッドサイドケアの際はどこを見るかを学びます。実際に現場で受け持ちをしながら、学んだことができているかを確認しています。

■食事栄養のケア

高齢者を中心に食事形態やセルフケア能力を高める関わりなどを学びます。

◆Point.3◆

入職後5ヶ月経過し、交流会でそれぞれの今の率直な思いを話し合います。部署には慣れてきたものの、思うように動けないなど、理想と現実にギャップを感じやすい時期なので、みんなで振り返り、想いを共有しています。

【9月】意識障害の観察、フォローアップ③

■意識障害の観察

GCSやJCSの復習とともに、事例をもとに疾患などから何が考えられるかをアセスメントし、確認しています。

■フォローアップ③(振り返り)

入職から半年後に再度振り返りを行います。できることが増えて、徐々に一人でできる業務やケアが増えた分、不安も大きくなる時期です。今、自分が何に不安を感じているかを表出することで、みんなも同じ不安を抱えていることを知り、「ともに乗り越えよう!」という意欲につながっています。

新人研修年間スケジュール【10月~3月】

【10月】循環フィジカルアセスメント、高齢者ケア

■循環フィジカルアセスメント

循環の基本的な観察方法、心電図や心臓の解剖生理の復習を含め、ベッドサイドケアの際にどこをみるかを学びます。

■高齢者ケア(認知症・せん妄)

認知症とせん妄の違い、特徴を理解し、入院時からどのようにケアしたらいいか、本人やご家族にどのような情報を得て看護に活かすかを学びます。

【11月】モチベーションアップ、ポジショニングと移乗

■モチベーションアップ(職場コミュニケーション)

職場内で良好なコミュニケーションをとるためのヒントになる講義を行います。医師や先輩との関わり方を再度確認しています。

■麻痺がある患者さまのポジショニングと移乗

麻痺のある方に特化し、お互いに安全に移乗を行うためには、どのように行うのが良いかを理学療法士による講義と実践で学びます。基本的な移乗の方法についても再度確認することができます。

◆Point.4◆

様々な業務を任されるようになり、多職種とも関わる機会も増えてくる時期です。職場内でのコミュニケーションを振り返り、多職種と円滑な連携を図ることで、モチベーションの向上につなげています。

【12月】多重課題・時間切迫、高齢者のケア

■多重課題・時間切迫

シミュレーションを通して、実際に多重課題の現場を再現し、優先順位や多重課題の防ぎ方を含めて確認します。3人程度の小グループになって課題について話し合い、学びを振り返ります。

■高齢者のケア(排泄ケア)

高齢者の排泄についての特徴を理解し、実践に活かせるようにポイントを学びます。すぐに実践に活かせる内容となっており、患者さまの個別性を考慮した上で、どのようなケアをすれば良いのかを考えることができます。

◆Point.5◆

12月は配属部署によっては夜勤の開始時期になります。交流会を行い、夜勤デビューで抱える不安や今の率直な自分の思いを仲間に表出できるような時間をつくっています。

【1月】看護サマリーの記入方法、看護必要度、高齢者(スキンテア)

■看護サマリーの記入方法

看護記録の情報要約により、分かりやすいサマリーの記入方法を学びます。

■重症度、医療・看護必要度

看護必要度の導入の目的を含め、理解を深める内容となっています。

■高齢者(スキンテア)

高齢者に起こりやすい皮膚のトラブルを理解し、適切なスキンテアができるよう学びます。実践では、皮膚の特徴を学ぶことで、清拭の際に活用している保湿クリームの必要性などを再確認できます。

【2月】実技テスト、手技確認、高齢者ケア

■実技テスト(静脈注射)

既に現場で実施していますが、院内ルールに則った「血管確保」ができているのかを確認します。実技テスト終了後、点滴実施可能シールを名札につけます。

■手技確認(胃管挿入・吸引)

人形を使用し、手技の必要性、注意点など、確実にできているか、自分流になっていないかを確認します。

■高齢者ケア(退院支援・緩和ケア)

ACP(アドバンス・ケア・プランニング)を含め、患者さまの意思決定を支援し、情報収集の必要性、家族との共有などを学んでいきます。

【3月】人工呼吸器、1年間の振り返り

■人工呼吸器

実際に器械に触れることで、特徴や管理方法、装着患者に対するケアを学びます。

■振り返り

1年の総まとめです。目標の達成状況、評価、来年度に向けての準備を行います。卒後2年目コースはどのような流れになるかなど確認していきます。

キャリアアップをサポート

キャリアアップをサポート

看護師に求められる看護実践能力を育成する「クリニカルラダー(看護実践能力開発プログラム)」に沿って、段階に分けて学びます。ラダーI~III段階に分かれている“ラダーステップ”で、それぞれのレベルにあった臨床実践や能力開発のプログラムを学びます。研修を最大限に活用し、自己研鑽、自己啓発を積み重ねながら自ら進んで学習し、目指す看護師にステップアップしましょう。

一人ひとり能力を引き出す教育体制

法人本部が主催する階層別研修をはじめ、認定看護師を中心に専門知識の習得に力を入れています。また、S-QUE研修を取り入れ、各自の好きなタイミングでスマホや自宅のパソコンから講義を受講できる環境を整えています。

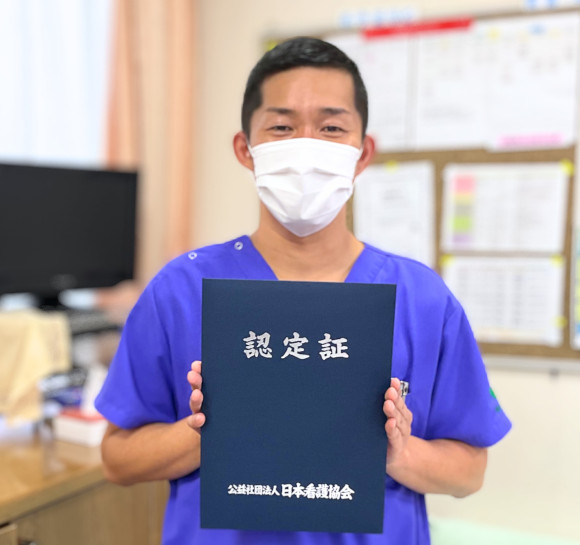

認定看護師・資格取得のバックアップ

豊富な知識と、熟練した看護技術を持ったプロフェッショナル

看護の専門性を高めるため、認定看護師や専門看護師、呼吸療法士、糖尿病療養指導士、CLSやBLSなどのスペシャリストの育成に取り組んでいます。看護師の活躍を支援するために技術や経験に偏りがないよう、感性豊かな看護師を育むことも忘れていません。

認定看護師資格取得までの流れ

認定看護師になるには、看護師として5年以上の実務経験(うち3年は認定分野)が必要条件の、認定看護師教育課程(約6ヶ月間)を受講し、毎年5月の認定試験に合格する必要があります。

また、資格取得支援を受けるためには、最低でも3年以上の就業実績と看護部長の推薦が必要です。理事会にて審議され、承認されると認定看護師取得支援が受けられます。